脳オルガノイドをコンピューターに接続、日本語の音声認識に成功

ヒト「脳オルガノイド」をコンピューター・チップに接続し、単純な計算タスクを実行できるシステムが開発された。新しいバイオ・コンピューターの可能性を示している。 by Abdullahi Tsanni2023.12.12

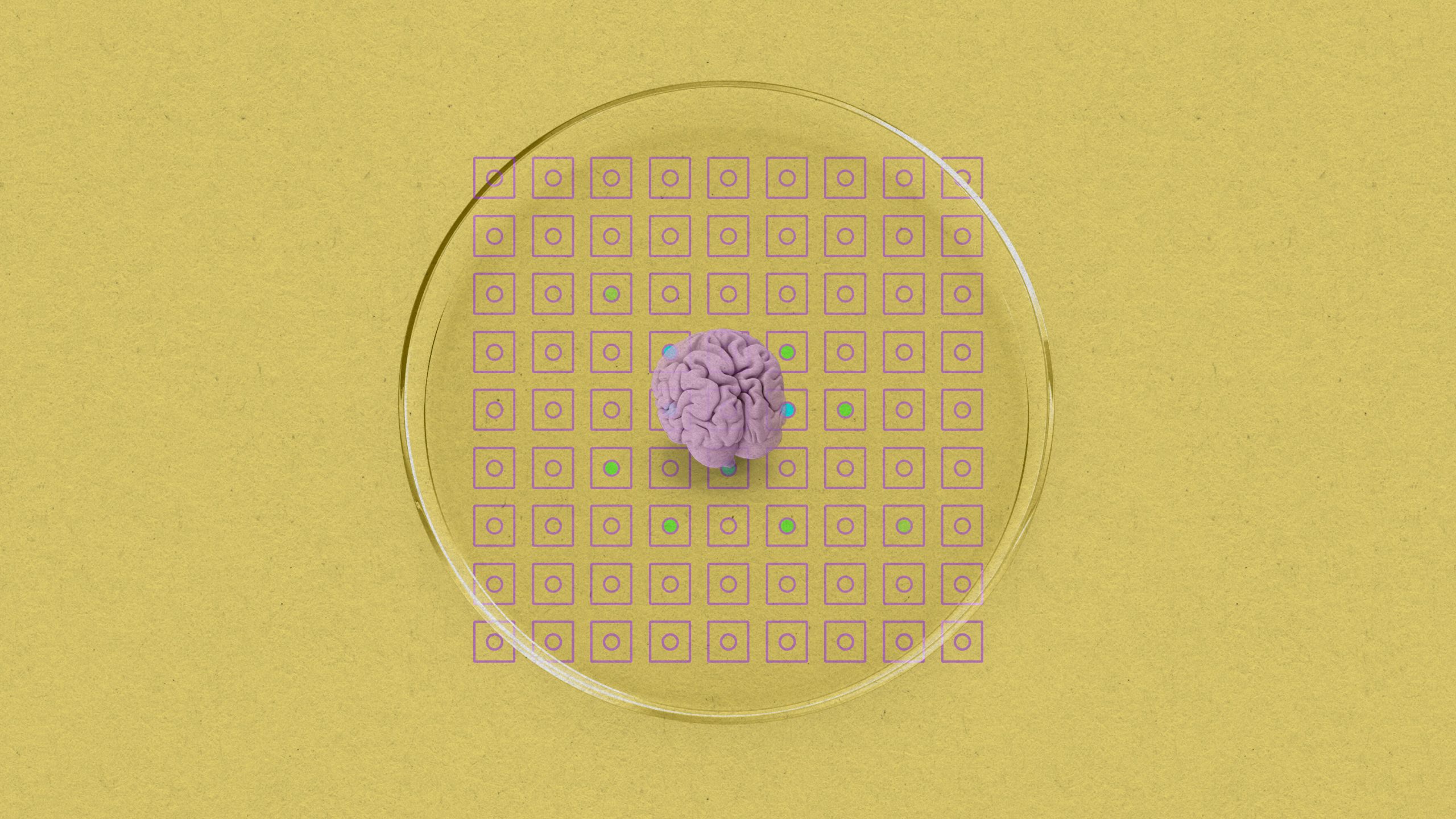

米研究チームが、シャーレの中で培養されたヒトの脳細胞の塊である「脳オルガノイド」を電子チップに接続し、簡単な計算タスクを実行することに成功。新たな研究成果として発表した。

発表したのは、インディアナ大学ブルーミントン校のフェン・グオ准教授らの研究チーム。幹細胞から作製した脳オルガノイドをコンピューター・チップに取り付けた「ブレイノウェア(Brainoware)」と呼ばれるセットアップを構築。人工知能(AI)ツールに接続した。研究チームは、このハイブリッド・システムが、情報を処理、学習、記憶できることを明らかにした。初歩的な音声認識の実行にも成功したという。12月11日、学術誌「ネイチャー・エレクトロニクス(Nature Electronics)」に掲載されたこの研究は将来、従来のコンピューターよりも効率的な新しい種類のバイオ・コンピューターの開発につながる可能性がある。

科学者たちは何十年もの間、高度な生物学的システムに基づくコンピューターの構築を試みてきた。グオ准教授は、生物学ベースのコンピューターは、データ処理のボトルネックなど、シリコンベースのコンピューターのいくつかの課題を克服できる可能性があると述べる。

従来のコンピューターは、数字を扱う点では脳よりもはるかに優れているが、比較的少ないエネルギーで複雑な情報を処理することに関しては人間の脳の方が優れている。「これは、脳オルガノイドを(コンピューティングに)使用する最初のデモンストレーションです。将来のバイオコンピューティングにおける、脳オルガノイドの可能性を見るのはとても楽しみです」(グオ准教授)。

グオ准教授はブレイノウェアで、実際の脳細胞を使って情報を送受信することを目指した。構築したハイブリッド・システムに電気刺激を与えると、ブレイノウェアはそれらの信号に反応し、ニューラル・ネットワークに変化が生じた。研究グループによると今回の結果は、ハイブリッド・システムが実際に情報を処理し、監視なしで計算タスクを実行できる可能性を示すものだという。

グオ准教授のグループは、ブレイノウェアが有用なタスクを実行できるかどうかも確認している。あるテストでは、ブレイノウェアを使用して数式を解こうと試みた。また、日本語の母音を発音する8人の音声クリップ240個を使用して、音声認識のベンチマーク・テストも実施した。クリップは電気信号に変換され、ブレイノウェアのシステムに適用された。これにより、脳オルガノイドの神経ネットワーク内で信号が生成され、それがAIツールに入力されて解読された。

脳オルガノイドAIシステムが、音声録音からの信号を解読できること、つまり音声認識の一形態を実行できることを発見したとグオ准教授は述べている。「ただし、精度は高くはありませんでした」とグオ准教授は付け加えた。研究によると、システムは訓練によって改善され、正確度は約78%に達したが、それでも人工ニューラルネットワークよりも低かったという。

ジョンズ・ホプキンス大学のレナ・スミルノバ助教授(公衆衛生学)は、脳オルガノイドには実際に音声を聞く能力はなく、音声クリップからの電気刺激のパルスに対して「反応」を示すだけだと指摘する。またこの研究では、ブレイノウェアが長期にわたって情報を処理および保存できるかどうか、あるいは複数のタスクを学習できるかどうかは実証されていない。研究室で脳細胞の培養物を生成し、計算を実行するのに十分な期間維持するだけでも、大変な作業なのだ。

それでも、「これは脳オルガノイドの能力を示す非常に良いデモンストレーションと言えます」とスミルノバ助教授は付け加えた。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- アブダラ・ツァンニ [Abdullahi Tsanni]米国版 寄稿者

- サイエンスライター。MITテクノロジーレビュー[米国版]元フェロー。医療、生物工学、健康、科学事業など、幅広い分野の問題についてレポートしている。ネイチャー(Nature)、STATニュース、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)などに寄稿。